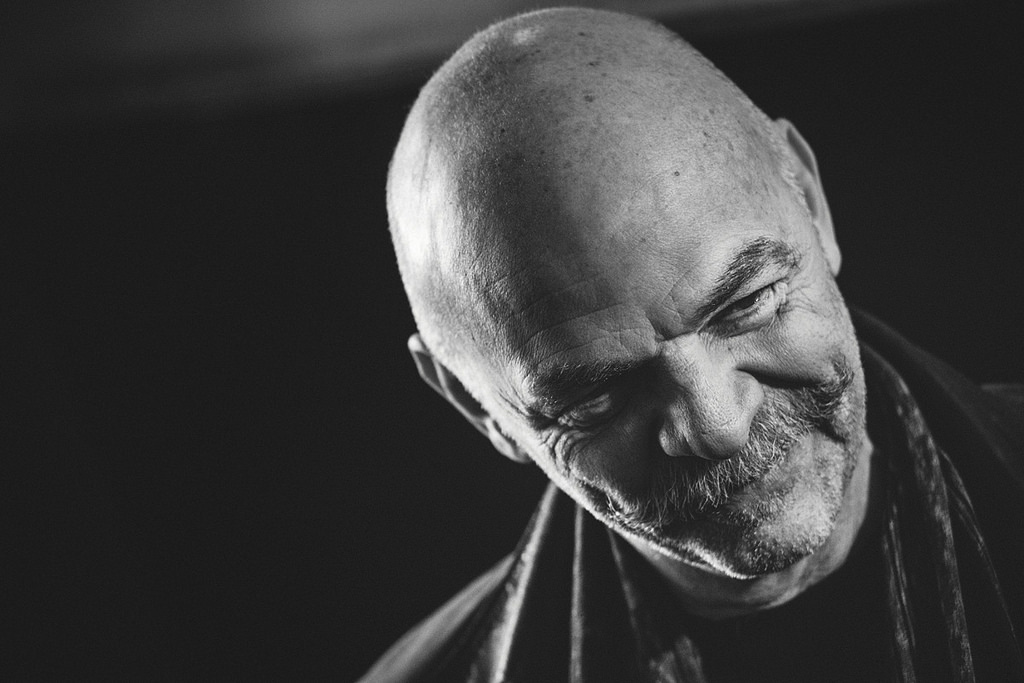

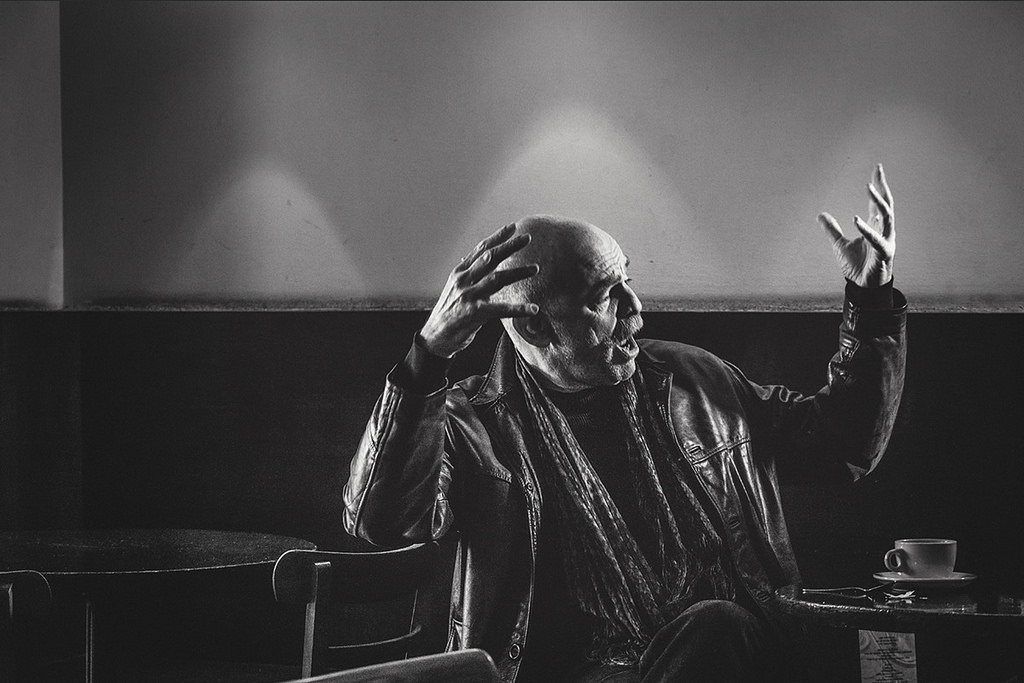

Martín Caparrós: «Nadie puede estar cerca de Borges. Sarmiento, en cambio, sí era humano»

Publicado por Jorge Carrión

Martín Caparrós tiene dos cicatrices en la cara, un bigote emblemático y un acentazo argentino que los kilómetros, en vez de atenuar, han acentuado. Es el escritor en español que más ha viajado por nuestro maltrecho mundo. Ahora mismo vive en Barcelona, pero rara es la semana que no está en París presentando una novela o en un pueblo de los Estados Unidos repleto de obesos o en un festival literario de Cartagena de Indias o en alguna región africana asolada por una crisis humanitaria, porque una de las razones por las que ha escogido la ciudad catalana como base de operaciones es que está bien conectada y que su próximo libro será una crónica monumental y comprometida —la está terminando de escribir: se titulará El hambre. Así, con mayúsculas. Caparrós es de proyectos mayúsculos—. Buen conversador, acostumbrado a pensar cada pregunta como si se tratara de un problema inédito, en algún momento de nuestra entrevista se acordará de que en estos días se cumplen cuarenta años desde que publicó su primer artículo en un periódico: fue el 16 de febrero de 1974, el texto se titulaba «Un pie congelado doce años atrás» y hablaba de un pie encontrado en el Aconcagua. Cuatro décadas de periodismo y literatura. Hay que imaginar sus palabras pautadas por el ritmo del carraspeo.

¿Recuerdas cómo fue la primera vez que recibiste una caja con tus libros?

La primera vez no recibí ninguna caja: me fui a la puerta de la imprenta a pedirles que me dejaran ver el libro,Ansay o los infortunios de la gloria. Eso sería en noviembre del 84. Me dieron uno que manchaba todavía, me senté en el banco de una plaza, lo miraba. Prendí un cigarrillo. Detesto que en mis mejores recuerdos casi siempre se mezcle un cigarrillo.

La así denominada «cláusula Caparrós» es posterior. ¿En qué consiste?

No existe, pero así la llaman algunos amigos. Consiste en agregar, cuando firmo un nuevo contrato de edición, una cláusula por la cual el editor debe mandarme una caja de «muy buen vino» cuando salga el libro. Sirve, por un lado, para testear editores: ver qué consideran «muy buen vino» dice mucho sobre ellos. Pero eso no lo digas… Y sirve, sobre todo, para darle a esa aparición algún punto festivo. Es raro: uno se pasa la vida escribiendo libros y, sin embargo, cuando ese trabajo llega por fin a tu casa convertido en un objeto de papel ya no tiene gracia, no es más que la concreción torpe de aquello que tanto quisiste. Lo miras, le das un par de vueltas, piensas que debería alegrarte, incluso emocionarte, y no pasa nada. Por eso se me ocurrió la cláusula del vino: el gusto de ver llegar esas botellas, ese placer efímero, compensa la decepción de encontrarse con ese objeto bobo que te perseguirá durante años.

¿Fue igual con tus primeras novelas que con Larga distancia, un libro en que se recopilaban crónicas ya publicadas?

De la salida de Larga distancia no recuerdo mucho. ¿Cuándo saldría? ¿En septiembre u octubre del 92? Para entonces ya había publicado tres novelas, no era lo mismo. Y además la tapa no me gustaba y tenía que simular que sí, porque en la editorial estaban tan entusiasmados. Qué complicado el entusiasmo ajeno, ¿no?

¿En qué momento dejaste de sentir ese placer y te inventaste la así denominada «cláusula Caparrós»?

No recuerdo exactamente, pero debe haber sido a fines de los noventas. Sería genial que hubiera sido con la publicación de La historia. Digamos que fue con la publicación de La historia, mi libro más puro capricho.

Ya llegaremos a La historia (tu gran libro, ese libro que nadie leyó). Háblame primero sobre tu bigote: ¿cuál es su historia?

Si nadie lo leyó, no tengo bigote. La historia es mi único bigote verdadero.

Ya llegaremos a esa novela y a ese bigote. Antes hablabas del problema del entusiasmo ajeno. Debe ser particularmente difícil sobre todo si es de tu maestro: Tomás Eloy Martínez dice en el prólogo de la última edición que en ese libro encontraste «tu voz» (y, por cierto, dice que ya habías publicado cuatro ficciones previas). ¿Por qué lo llamas «mi maestro»?

Porque lo leí mucho, incluso mucho antes de saber que lo leía. Una de mis lecturas decisivas fue, cuando tenía ocho o diez años, una revista que fue un clásico del periodismo argentino, Primera Plana. Era un semanario muy austero en el diseño —cuatro columnas, fotos chiquitas en blanco y negro, una nota podía empezar a mitad de columna con un título en cuerpo 20— pero desplegaba una prosa elegante, irónica, llena de recursos. Yo lo leía con fervor, a través de sus páginas empezaba a hacerme con el mundo y, supongo, con un estilo. Décadas después supe que Tomás Eloy Martínez escribía o reescribía buena parte de esos textos. Después empecé a leerlo ya con nombre en otros clásicos del periodismo argentino: Panorama, La Opinión… Y después encontré ese libro maravilloso, uno de los dos o tres mejores de la no ficción en castellano: Lugar común la muerte. Y por fin lo conocí y nos hicimos amigos y recibí su generosidad —una vez, por ejemplo, decidió que yo necesitaba tener tiempo para escribir ese libro que no quieres nombrar y me presentó a una beca Guggenheim que terminaron dándome—. Y lo quise mucho y, de algún modo, compartimos karma: ese de ser un escritor de muchas cosas a quien, durante mucho tiempo, reconocen sobre todo por sus crónicas.

Me llama la atención que hables con una gran conciencia de las fechas en que te ocurrieron ciertas cosas. Beatriz Sarlo ha dicho que es importante que un intelectual tenga una formación sólida en un campo, para después proyectarla hacia otros. En su caso, de la literatura a la sociología o la política. ¿Hasta qué punto ha sido fundamental en tu vida y en tu obra tu formación como historiador?

Supongo que sí lo ha sido. Yo me considero un fechitista, un fetichista de las fechas pero, sobre todo, me interesa poner cada momento en su contexto histórico: historizarlo —que también significa relativizarlo—. Lo que me extraña es que no sea lo común, es decir, que sea posible opinar sobre fenómenos actuales sin tener en cuenta genealogías, cronologías, antecedentes. Muchas personas no piensan el presente como un momento de la historia, como algo pasajero como lo fue todo lo anterior, sino como una especie de culminación a la Hegel. Y entonces renuncian a pensar que este presente puede ser cambiado, como fueron cambiados todos los anteriores. Es uno de los mejores trucos del inmovilismo: convencernos de que hemos llegado a alguna parte.

Hablando de fechitismo: en La voluntad, por ejemplo, hay una atención microscópica a la cronología de los hechos, incluso día a día…

Bueno, La voluntad cuenta la historia de los movimientos revolucionarios argentinos entre el 66 y el 78; eran momentos muy fuertes de la historia argentina. Yo empecé a ser en esa época, y cuando estás en un momento fuerte de la historia, que algo se sitúe hoy o la semana próxima puede establecer una diferencia radical, porque todo el tiempo parecen pasar cosas decisivas. Es curioso, pero todavía soy capaz de recordar el año 73 con mucho detalle. Incluso día por día. Todo me parecía muy, pero muy significante.

Trabajaste muchísimo en La historia, es tu novela más ambiciosa. Pero justamente por su ambición, su complejidad y su extensión no fue tan leída como otras novelas tuyas, como Valfierno o Los Living. Recuerdo que en 2009 coincidimos en el Festival del Malpensante, en Bogotá, y tu acto principal era acerca de tus novelas, reivindicándolas. Con esas dos que he citado, has ganado el Premio Planeta Argentina y el Premio Herralde, han sido traducidas a muchos idiomas, pero aún así tienes más prestigio como cronista (con esos libros fundamentales que son La voluntad o El Interior) que como novelista. ¿Te molesta que un entusiasmo no sea comparable al otro? ¿Crees que mi percepción es errónea? ¿Se puede tener todo en la vida?

No, no se puede tener todo en la vida, claro, lo que no debería llevarte a dejar de buscarlo, ¿no? El lema aquel —que podría haber sido mío— de lo quiero todo y lo quiero ahora siempre me confundió: ¿cómo se vence lo imposible de la simultaneidad? Por eso, supongo, tanto viaje: porque no me resigno a olvidar la cantidad de lugares que hay además de este. Por eso, supongo, tantos encuentros y separaciones. Es un poco enloquecedor, pero no sabría vivir de otra manera; envidio la capacidad del maestro zen que va a la misma oficina cada mañana durante treinta años y vuelve a la misma casa cada tarde; la envidio y me aterra. Dicho lo cual, volvamos a tu pregunta: no sé si me molesta tener «más prestigio como cronista que como novelista». Sé que si es así me sorprende. Yo empecé a escribir novelas mucho antes que crónicas, y siempre me pensé como un escritor que a veces cuenta ficciones y otras, no ficciones; me parece raro cuando veo que alguna gente me supone un periodista que a veces escribe novelas. Y creo que respeto más algunas de mis novelas que la mayoría de mis crónicas. Pero, como te decía, ya me estoy acostumbrando a mi destino pobremente volteriano.

Tal vez sea más interesante hablar de «textos» en lugar de «ficciones» o «crónicas», como defendió Kapuściński. Regresar de algún modo a un maestro que compartís, Herodoto.

Un día fuimos con Kapuściński… Atención, formas del texto: yo puedo decir «un día fuimos con Kapuściński» y sería cierto, un día fuimos con Kapuściński, pero estaría dando a entender que otros días fuimos a otros lugares, que solíamos pasear juntos. Puro efecto de texto, ¿no? La base de la ficción de la no ficción, ¿no? Así que digamos: «El día en que fuimos a pasear con Kapuściński», dejando de lado ese en que fuimos a la cancha de Boca y no hicimos más que insultarnos, bueno, más bien él me insultaba…

¿Por qué?

Porque yo estaba haciendo un videíto sobre él y él estaba ya harto de mí y a mí me dieron ganas de romperle la cámara en la cabeza, polaco de mierda…

Cuidado, que estamos grabando…

Lo puedes dejar. Viejo verde, tocador de culos, en la cancha, en todos sitios, tengo una foto de él subiendo una escalera con una mano en la nalga de la chica de adelante: un maestro, un mentiroso, un gran escritor. Y aquel día del paseo por Buenos Aires, en que fuimos a una villa porque era 2001 y él quería conocer el país en crisis, no la ciudad que veía en su hotel y en sus conferencias, me contó que estaba escribiendo un proyecto sobre Herodoto y yo lo envidié muchísimo. Lo que me decía era que iba a reproducir sus viajes. Por eso después, el libro, que es más un ensayo, me decepcionó un poco…

Kapuściński y tú sois sin duda experimentales, practicáis una crónica que busca, que no se conforma. ¿En qué momento sitúas la supuesta domesticación de la crónica, esa tendencia al freak show, esa neutralización que, sin duda, no está en los maestros Tomás Eloy Martínez o Carlos Monsiváis, pero tal vez sí en el segundo García Márquez, el que escribe no ficción imitándose a sí mismo?

No sabría situar los orígenes del freak show, esta crónica manierista que se regodea en la búsqueda de los personajes más extravagantes, que en lugar de contar nuestras sociedades quiere contar sus rarezas. No sé dónde empezó, pero me parece que la cuestión se agravó mucho últimamente, con esta eclosión cool de la crónica, con este acceso de la crónica a los salones elegantes de la literatura en castellano. Y te tomo la palabra «domesticación»: me gusta, me preocupa. Una domesticación formal, temática, política. Contra esa crónica que se reivindica marginal e intenta molestar, oponer, criticar, activar, una crónica caniche, bien peinada, ladrando agudito, tan a gusto en su cojín morado.

¿Te sientes un «intelectual» en el sentido que la palabra tenía en el siglo XIX? ¿Más cerca de Sarmiento que de Borges, cuya sombra sí estaría en tus ficciones?

He escrito bastante contra el intelectual en el sentido que la palabra tenía en el siglo XX: aquel que supone que la Causa merece que él abandone el pensamiento crítico y se convierta en portavoz de lo que deciden los sacerdotes de esa Causa. Ese modelo del «intelectual comprometido» a la comunista me parece una renuncia a todo lo que me interesa. Pero sí me gusta —e intento practicarlo— el modelo Voltaire-Zola, el uso del capital simbólico de un artista para intervenir en la cosa pública, para pensar en público. Y es probable que eso me ponga más cerca de Sarmiento que de Borges, pero es lógico, porque nadie puede estar cerca de Borges. Sarmiento, en cambio, sí era humano.

Háblanos de tu último proyecto, El hambre: ya hay pasajes sobre la pobreza radical en tus últimos libros de no ficción, pero ahora el eje temático se extrema y, sobre todo, hay en el libro mucho ensayo e incluso algo de panfleto…

Mi camino hacia la crónica, al principio, fue muy involuntario, menos un proyecto literario que vital, la manera de acercarme a lugares y personas y situaciones que, si no las contaba, me quedaban muy lejos. Solo con el tiempo fui repensando lo literario del asunto, buscando conscientemente esas formas nuevas que, al principio, quizá se me habían impuesto por falta de otras. Y también fui revalorando el aspecto político de esa forma, e insistiendo cada vez más en que la crónica debe ser marginal o no será, y que no tiene interés si todo termina en una prosa más tersa para hablar, como decíamos recién, de freaks y sucedáneos. Por eso empecé —primero enContra el cambio— a buscar un formato en que, sin dejar de narrar, el análisis tuviera más lugar y más peso: un relato que piensa, un ensayo que cuenta, decía por ahí. En Contra el cambio fue para repensar el lugar común de la amenaza climática y la respuesta ecololó. Y ahora para revisitar la mayor vergüenza de nuestra civilización: que novecientos millones de personas no coman suficiente. Para eso me pasé mucho tiempo recorriendo distintos lugares del hambre: India, Bangladesh, Níger, Sudán del Sur, Burkina, Kenya, Madagascar, Argentina, Estados Unidos, escuchando a los que lo padecen y a los que lo combaten y a los que ayudan a crearlo. El resultado es un libraco que aparecerá en la segunda mitad del año, un libro muy peleador, muy político, que espero que ayude a que más personas piensen en el asunto. Como ves, bien del lado del panfleto —y a mucha honra—.

La confusión que rodea conceptos como «compromiso» y «escritor político» tiene que haber afectado a la percepción, en Argentina, de que eres un representante del anti-kirchnerismo. ¿Cómo ha sido o es esa experiencia?

Yo intento hacer una distinción, que no siempre me sale, entre mi actividad política como columnista, polemista, charlatán de feria, y mi trabajo como escritor. Quizá mis crónicas, mis no ficciones son cada vez más abiertamente políticas, pero en mis novelas desconfío de toda tentación de subirme al banquito y levantar el dedo. O, dicho de otro modo: creo que el «compromiso» de un novelista consiste en no escribir las novelitas de aeropuerto o de autoconmiseración que tanto circulan en nuestras letras actuales. La política de un escritor consiste sobre todo en tomar riesgos con sus textos, en no dejarse escribir por el mercado.

¿Guarda tu anti-kirchnerismo relación con tus cien mil seguidores en Twitter? ¿Qué opinas sobre esa red social?

Es muy probable que la tenga, en cierta proporción. Pero también me asombra ver que muchos no son argentinos sino, sobre todo, de otros países de América Latina, donde lo que yo pueda decir sobre Cristina Fernández les da bastante igual. Así que no sé muy bien de dónde vienen, pero a veces me impresiona un poco que estén ahí. El Twitter es descarnado: la medida de tu peso en cifras tan precisas, la palabra «seguidor» tan corta de eufemismos… Y en cuanto a su irrupción en el periodismo, lo que más me sorprende en su irrupción en el consumo de prensa: cada vez conozco más gente que lee más Twitter que los diarios on line, que llega a las noticias a través de tuits: lee lo que aquellos que siguen les proponen que lean. Es interesante como forma de constitución de tribu, pero a veces me suena a la caverna platónica: ven sombras en la pared, reflejos de reflejos.

En El hambre hablas de la pobreza en Buenos Aires. ¿Ese libro vuelve a reconocer que, pese a tu cosmopolitismo, es la ciudad más importante de tu vida? De hecho, en número de páginas (sobre todo si aEl Interior le sumamos Boquita y varias de tus novelas), Argentina es el país al que le has dedicado más esfuerzo literario…

Bueno, me han dicho tantas veces que nací en Buenos Aires que terminé por creerlo, y por creer que eso tiene cierto peso. Y he dicho demasiadas veces que escribí sobre lugares muy lejanos para aprender a escribir la crónica más difícil, la de la manzana de mi casa. Y, más allá de que cada vez me resulte más complicado definir «mi casa», me voy acercando. El Interior fue la primera aproximación, ahora vendrá Bue, y alguna vez llegaré —y podré por fin dedicarme a los sonetos, que es lo mío—. Pero es cierto que Buenos Aires es una ciudad que ha sido poco escrita, ¿no? Para una sociedad que se especializó en la producción de mitos, es curioso lo poco que hemos hecho con nuestra propia capital.

¿Bue?

Es un libro, o algo así. Cuando termine con el proyecto sobre el hambre quiero intentar un… ¿libro? que llevo mucho tiempo imaginando. Es sobre Buenos Aires —una ficción que debería contar Buenos Aires— pero, sobre todo, es una tentativa de escribir para soporte digital. Sería un texto hecho de opciones: de links, de hipertextos, de conexiones que el lector deberá manejar como quiera o pueda. Ya veremos qué sale; por el momento me excita mucho la idea de intentarlo.

Supongo que eres consciente de que el próximo libro de Juan Villoro es una suerte de viaje literario por Ciudad de México: ¿Qué se siente al tener siempre ahí, en paralelo, a un escritor que gana los mismos premios, que tiene la misma edad, que practica los mismos géneros, que hasta escribe contigo un libro a cuatro manos?

Juan es un escritor que admiro y uno de mis mejores amigos. Pero algunos de tus datos son erróneos: es más viejo que yo, gana muchos más premios que yo, no practica los mismos géneros sino que juega con ellos como un grande, y sin embargo espero que sigamos escribiendo a cuatro manos. Tienes razón en que compartimos muchas cosas, muchas características —y es un gusto—, pero de paralelos nada: nos tocamos con cierta frecuencia.

El año pasado publicaste un libro de viajes sobre Corea del Sur que tiene una peculiaridad: hay muchísimas fotografías en él, y son tuyas. ¿Cómo ha sido tu relación con la fotografía durante estos más de treinta años de viaje?

En efecto, publiqué un libro que me dio mucho placer: mi primer libro de fotos, Palipali. Siempre hice fotos. Cuando era muy chico me encerraba con mi padre en su laboratorio y recuerdo esas tardes —el olor del ácido acético, la luz roja mortecina, la maravilla de ver aparecer imágenes en un papel blanco— como nuestros momentos más cercanos. Mi primer trabajo fue como fotógrafo: cuando tenía dieciséis años sacaba fotos de chicos en las plazas para un pequeño estudio de fotografía de un barrio porteño. Y unos meses después, cuando entré a mi primer diario, Noticias, se suponía que iba a trabajar de fotógrafo; una serie de azares me hizo escribir —cosa que, hasta entonces, limitaba a los lógicos poemas—. Cuando empecé a viajar para hacer crónicas, parte del atractivo era fotografiar. En esa época solía decir que tenía que escribir artículos porque era el precio que me cobraban por publicar mis fotos. Ahora, como todo está más caro, Anagrama lo aumentó: para publicar una foto mía en una tapa tengo que escribir todo un libro.

¿Hasta qué punto tu mirada como cronista se complementa o contrasta con tu mirada como fotógrafo?

Creo que mis fotos no son malas, son perfectamente publicables, pero también sé que no son realmente buenas, quiero decir: buenas en serio. Y eso es lo que me gusta de hacer fotos: no creo tener ningún talento especial para eso, así que allí no me juego nada de mi imagen de mí mismo: me divierto, disfruto. Y nunca tuve la sensación de que mi mirada de fotógrafo interfiriera o se superpusiera con mi mirada de escritor: son dos formas distintas —complementarias, espero— de aprehender el mundo.

Si dejas de publicar en papel, si se acaba el mundo del libro y el periodismo remunerado, ¿te dedicarás a la fotografía?

No me ilusiono: mucho antes que el libro y el periodismo remunerado me voy a acabar yo, y poco antes o poco después se va a acabar, por desgracia, la fotografía periodística. Ya la están reemplazando el vídeo, el multimedia, pronto los google glasses. Y la fotografía en sí se va a convertir —se está convirtiendo— en un modo de relación, como un chat, como una charla telefónica.

¿Me cuentas para acabar la historia de tu bigote?

Bueno. Yo creo que me dejé pelos en la cara desde que empezaron a crecer, sería en el 75 o 76. Fui variando. A principios del 81 tenía una barba muy frondosa, a veces me ponía una camisa a cuadros y me disfrazaba de leñador canadiense. Y ese invierno de aquí, yo vivía en Madrid, me fui a Mérida, Yucatán, donde me encontré a un barbero en la calle y decidí cambiar la barba por un bigote, un bigote que yo imaginaba manubrio. Y, bueno, me senté en aquel sillón, le pedí que me quitara todo menos el bigote. Se acercaron muchos chicos. Fue una especie de evento en aquel barrio. Después fui a Nueva York, que entonces era una ciudad muy peligrosa, hostil, donde nadie te miraba siquiera. Pero un día pasé por unas calles en que había muchos hombres que me sonreían, hombres que se me parecían bastante. Cuando volví a la casa donde me alojaba mis amigas me contaron que era el barrio gay y que la moda gay en Nueva York, aquel año, era el bigotito que yo había inventado en Yucatán. Me pareció bien y decidí conservarlo. En Madrid, cuando volví, mi novia de entonces no me reconoció. Solo me lo he quitado dos veces y ambas por exigencias del guión, porque tenía que participar en películas y mis personajes no podían llevar bigote…

Cuando te conocí, me contaste que la historia de tu bigote tenía que ver con las de tus cicatrices, que era un modo de disimularlas…

No, qué va, no me interesa ocultarlas, las chicas te preguntan, te haces el interesante. Esta de acá no tiene mucha historia, fue un accidente de auto: me quedé dormido. Esta otra, en cambio, es del año 76 y es un poco más narrativa. Yo iba con mi novia por una calle de París, se nos cruzó un hombre borracho y la empujó; yo lo encaré y él me tiró un manotazo. Yo no sentí nada, pero ella se horrorizó al verme y entonces me di cuenta que me salía mucha sangre. Supongo que llevaba una navaja o algo que no vi. Fui al hospital y me cosieron la herida. Seis o siete puntos, sin anestesia. Pero eso no fue grave. El problema es que cuando fui a que me los quitaran, me dijeron que tenía que pagar como doscientos francos, yo no tenía ni un centavo, pensaba que era gratis. Se me ocurrió una idea para explicarles por qué no tenía que pagar: «Si la ciudad de París no está en condiciones de asegurar la seguridad de sus transeúntes, que por lo menos ofrezca los cuidados médicos…».

A los dieciocho años ya eras así…

Sí, pero imagíname con aquel francés, bastante malo, acababa de llegar, hacía dos meses que estaba en París… Pasé seis instancias de burocracia, llegué hasta el director, quien me dijo que estaba bien, que no pagara. Pero al cabo de un tiempo me llegaron todas aquellas facturas. Me siguieron llegando durante años.

Después de París estuviste en Madrid, donde frecuentaste a Julián Ríos y a José Antonio Millán, de modo que entraste en contacto con un grupo literario español antes de hacerlo con amigos escritores argentinos. Volviste a Buenos Aires después de la dictadura, como una persona adulta…

Cuando llegué a Buenos Aires, casi por casualidad, conocí a Luis Chitarroni, Alan Pauls, Sergio Chejfec, Daniel Guebel. Ellos ya se conocían de la facultad. Fue en el 84 cuando formalizamos algo, en una mesa redonda que titulamos «Inéditos de ayer, de hoy y de siempre», porque ninguno de nosotros estaba publicado todavía. Tuvimos suerte y conseguimos que un exponente de la generación anterior nos atacara; como esa generación siguió atacándonos decidimos crear un grupo de autodefensa. Lo que nos unía era nuestra amistad y los enemigos comunes; nuestras elecciones literarias bastante menos. Pero éramos un grupo literario que se llamó Shanghai, primero —las antípodas de Buenos Aires—, y después Babel.

En términos políticos, tu presencia allí era extraña, porque tú habías vivido el conflicto, te habías ido a Europa, y ellos habían crecido en Buenos Aires…

Cronológicamente yo era su coetáneo, pero, en efecto, históricamente era de algún modo de la generación anterior. Eso sí ha sido un tanto extraño. Yo soy el único de todos ellos que escribió intensamente sobre aquellos años. Recientemente comenzó a hacerlo Alan, pero lo cuenta como un niño…

Tú lo cuentas como hombre… como el hombre que no eras.

Yo lo cuento como el hombre que no era y él, como el niño que no era.

Me has contado muchas historias, pero al final no hemos hablado de La historia, tu novela más ambiciosa, la que nadie ha leído. ¿Te parece si lo hacemos cuando se reedite, que espero que sea pronto?

Te tomo la palabra.

Fotografía: Alberto Gamazo

No hay comentarios:

Publicar un comentario