El Gabo de los años cincuenta y su descubrimiento del mundo

En los años 50 el escritor colombiano empezó su periplo por Europa, y de ahí por el resto del planeta

Lo hizo como corresponsal del periódico 'El Espectador', mientras escribía literatura. Un inicio que hizo en compañía de su amigo Plinio Apuleyo Mendoza

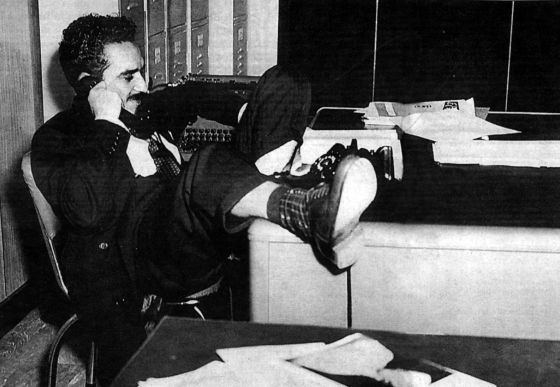

García Márquez cuando era reportero, en los años cincuenta.

A García Márquez lo conocí en un café de Bogotá hace 66 años. Nada menos. ¡Qué barbaridad! Es lo primero que se me ocurre exclamar. Él era entonces un descuidado estudiante de Derecho de 20 años de edad y yo un tímido adolescente de 15 años. Él, un costeño -es decir, un hombre del Caribe colombiano-, tan atrevido que no tuvo inconveniente en proponerle a la camarera del café un encuentro nocturno luego de observar cómo se movía entre las mesas. Yo, un triste muchacho de los páramos andinos, con espesos cabellos de indio y grandes anteojos de miope, que escribía en el semanario Sábado, dirigido por mi padre, precoces notas líricas sobre los claros cielos de diciembre o los atardeceres de la sabana, la altiplanicie más extensa de los Andes colombianos. El amigo que nos presentó en el café me hablaría de él, de García Márquez, como de un caso perdido. “Es un pésimo estudiante, falta a los cursos, nunca sabe uno dónde amanece. Escribe cuentos y algunos han sido ya publicados en El Espectador. Tiene talento para escribir, pero no tiene remedio”, dictaminó de manera rotunda.

Tiempo después me enteraría, gracias al libro El viaje a la semilla de mi amigo Dasso Saldívar, que su pasión por la literatura había empezado devorando los relatos de los hermanos Grimm, de Julio Verne, de Dumas y de Salgari. Más tarde, enloquecido por la poesía, era devoto de Petrarca, Dante, Garcilaso, Rubén Darío, Borges y Neruda. También influyeron en él los poetas colombianos que en la década del 40 formaron el grupo Piedra y Cielo. Realmente parecía destinado a ser poeta y no novelista. Son muy bellos e inéditos los poemas que escribió cuando era todavía estudiante de bachillerato.

Cuando lo conocí en aquel café de Bogotá, la poesía había sido desplazada por Kafka y sus cuentos fantásticos. También, según cuenta Dasso Saldívar, había descubierto a Homero, Sófocles, Virgilio, Shakespeare y Tolstoi. Como no tenía dinero y vivía en una modesta pensión en el centro de Bogotá, sus amigos y compañeros de universidad le prestaban estos libros que él leía mientras cruzaba la ciudad de sur a norte y de norte a sur en un tranvía.

Realmente parecía destinado a ser poeta y no novelista. Son muy bellos e inéditos los poemas que escribió cuando era todavía estudiante de bachillerato

No fue entonces cuando nos hicimos amigos sino siete años después, en París. A esta ciudad llegó en vísperas de la Navidad de 1955. Se alojó en un hotel frente al mío, en pleno corazón del Barrio Latino, y, llevado por un amigo, lo encontraría yo al día siguiente en la Chope Parisienne, un café donde nos reuníamos entonces. Gabo -como lo llamaríamos luego sus amigos-, había publicado su primera y hasta ese momento única novela, La Hojarasca. A quienes nos encontrábamos con él aquella tarde -yo y dos amigos colombianos devotos también de la literatura- nos parecía que La Hojarasca estaba excesivamente influida por Faulkner. Se lo dijimos. La técnica de los monólogos alternativos era la misma de Mientras agonizo.

Siendo ya amigos, compartimos duras épocas en París. Ese París de entonces debió dejarle como a mí una trama luminosa de recuerdos. Buenos y malos, fiestas y penurias. Cerrado El Espectador por la dictadura del general Rojas Pinilla -diario del cual él vivía como corresponsal-, duró un año sin poder pagar su cuarto de hotel, una buhardilla en el último piso. El hambre que engañaba con una taza de café y un trozo de pan se confunde en su memoria con las canciones de Brassens, con el aroma de las castañas asadas en las tardes de invierno y hasta con el pregón lastimero de un vendedor de alcachofas que subiendo de la calle lo despertaba por las mañanas. Si no decidió volver a Colombia ante semejante situación, fue porque estaba escribiendo El coronel no tiene quien le escriba. “No logro que haya calor en esa novela", me decía, "porque en mi buhardilla vivo temblando de frío”. Cuando la terminó y me dio el manuscrito anduve en Venezuela y Colombia buscando editor sin mayor resultado.

Recuerdo que luego de nuestra primera noche en Alemania Oriental me dijo al despertarse en el auto que yo conducía: “Soñé una cosa terrible”. ¿Qué soñaste? -le pregunté-. “Soñé que el socialismo no funciona”, me respondió

Con el propósito de descubrir el llamado mundo socialista, idealizado por tantos amigos nuestros, logramos viajar primero a Alemania Oriental y algo más tarde a la Unión Soviética. Fue una dura decepción. Nada correspondía a lo que esperábamos. Al lado de una pujante Alemania Federal, la Alemania comunista nos resultó sombría. Ciudades tristes y enfangadas, filas de espera en todas partes y unos refectorios donde obreros taciturnos bebían café bajo los retratos de Marx, Lenin y Ulbricht. La Unión Soviética no nos dejó mejor impresión. Gabo, que escribiría luego el libro Viaje por los países socialistas, describió de manera muy crítica esta realidad. Recuerdo que luego de nuestra primera noche en Alemania Oriental me dijo al despertarse en el auto que yo conducía: “Soñé una cosa terrible”. ¿Qué soñaste? -le pregunté-. “Soñé que el socialismo no funciona”, me respondió.

Aquella década de los años cincuenta acabó dejándonos grandes ilusiones sobre lo que sucedía en América Latina. Vimos de cerca dos experiencias: la de Venezuela con la caída de Pérez Jiménez y la de Cuba con la llegada triunfal de Fidel Castro a La Habana. A Venezuela llevé a Gabo cuando había terminado ya El coronel no tiene quien le escriba y estaba trabajando en una nueva novela suya que se llamaríaLa mala hora. Lo recibí en el aeropuerto el 24 de diciembre de 1957. Lo vi llegar verde de frío y de hambre. Tres días después, cuando había resuelto llevarlo a la playa para que disfrutara al fin del sol y el mar del Caribe, nos encontrábamos en mi apartamento esperando a una hermana que debía recogernos. Había un sol esplendoroso. De pronto, advertí en el rostro de él una expresión de profunda inquietud. “Algo va a ocurrir y no podremos ir a la playa”, me dijo, y cinco minutos después escuchamos el sonido de una cuadrilla de aviones, luego ráfagas de ametralladoras y finalmente el estrépito de cañones antiaéreos. Acababa de sublevarse la base aérea de Maracay. Aunque tal sublevación fracasó, semanas después, el 23 de enero, un nuevo levantamiento militar acabaría con la dictadura.

Como periodistas que teníamos a nuestro cargo la revista Momento, escribimos con Gabo el primer editorial de la nueva democracia venezolana. Tuvimos en esos días una experiencia que alcanzaría a tener proyecciones inesperadas en la obra de García Márquez. Me refiero a una visita que hicimos al Palacio de Miraflores. Un octogenario mayordomo nos enseñó la habitación donde solía dormir el dictador Juan Vicente Gómez, a quien él había servido y recordaba con respeto. “El General dormía en esta pieza con su gallo, nos dijo, y no en una cama, sino en su hamaca”. Al salir, Gabo me dijo: “¿Te das cuenta de que no se ha escrito todavía la novela del dictador?” Y a partir de ese día, empezó a reclutar datos para el libro que años más tarde sería El otoño del patriarca. Por cierto, en esa década del cincuenta había intentado también redactar una novela que llevaba por título La Casaque, años después, convertida por él en una nueva y gloriosa versión, sería Cien años de soledad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario